【岡山市中区】操山の密かなパワースポット 『落ちない石』。 気になっていた2つの謎が明らかになりました。

受験シーズンもいよいよ大詰めとなってきましたが、中区の操山(みさおやま・標高169m)山腹に、『落ちない石』があるのをご存知でしたでしょうか。

”落ちない” というワードが、受験生にとって縁起が良いと、ひそかなパワースポットにもなっているようです。

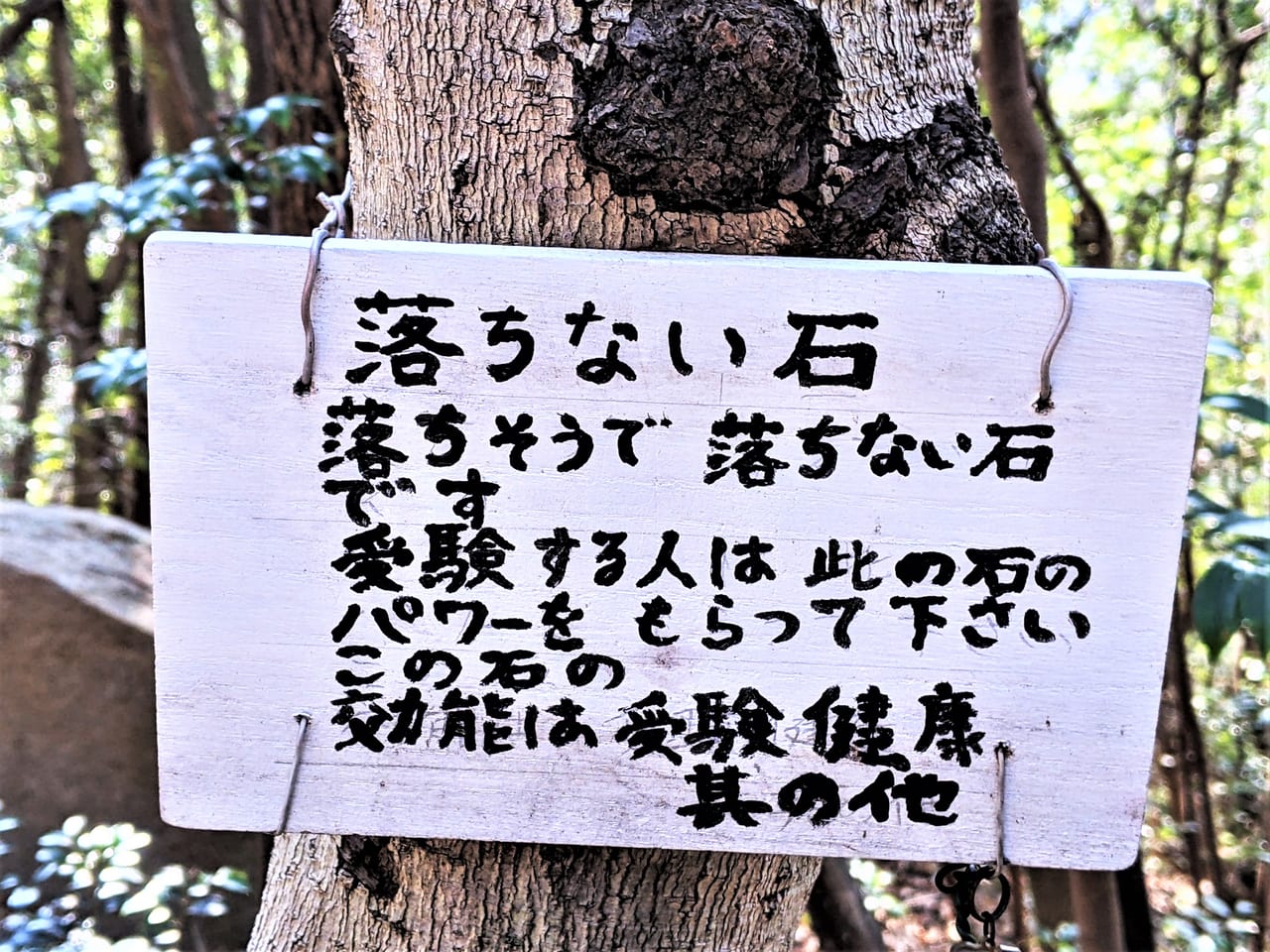

↑こちらが操山山頂から西に少し下った場所にある「落ちない石」。

石と言っても、優に人の背丈の2倍はある大きな岩です。

数年前に操山を登り始めて、「落ちない石」の存在を知りましたが、一体誰が名前を付けたのか気になっていました。

そして、いつ「落ちない石」を訪ねても周囲がきれいなことも気になっていました。

今回、名付け親ともいうべき方にお会いすることができて、この疑問が解消しました。

◆名前を付けたのは山下さん

「落ちない石」からほど近い「操山園地」を竹ぼうきで掃除している方がいて、尋ねてみたところ、なんと「落ちない石」の名前を付けたご本人。岡山市内在住の山下さん(81才)でした。

◆落ちない石について

山下さんからお話を伺いました。

今から50年ほど前に、荒れ果てた操山を見かねて、有志の方々と共に投棄されたごみの後始末や登山道の整備を始めました。

程なく、のちに「落ちない石」となる、今にも転げ落ちそうな岩の存在に気づきました。

岩と地面の隙間には瓦が敷かれており、ここに何かがお祀りされていたようだと感じたそうです。

せっかくなら楽しく操山に登ってもらいたいという想いから、この岩を「落ちない石」と名付けて、看板も取り付けました。

↑初代の看板は老朽化が進み、現在はこの横に2代目の看板を取り付けています。

↑岩の周りにお賽銭が置かれていたことから、山下さんはお賽銭箱も用意。

風雨にさらされたお賽銭はきれいにふき取った後、操山のふもとにある岡山縣護國神社に納めていらっしゃるそうです。

◆いつもきれいな「落ちない石」

もう一つの疑問…いつ「落ちない石」を訪ねても周囲がきれいなこと…これも同時に解決しました。

なんと山下さんは、雨の日以外は真夏も真冬もほぼ毎日「落ちない石」や操山園地の清掃をお一人で続けていらっしゃいます。

日々の清掃活動で操山のパワースポットはいつもきれいです。

◆操山を愛してやまない山下さん

ここからは、操山愛溢れる山下さんの活動をご紹介…

↑落ち葉を掃き寄せた後の操山園地。

↑休憩小屋の周辺もご覧の通り。靴の足跡をつけるのもはばかられるような仕上がりです。

↑2022年の大晦日に訪ねた際は、お正月飾りがありました。

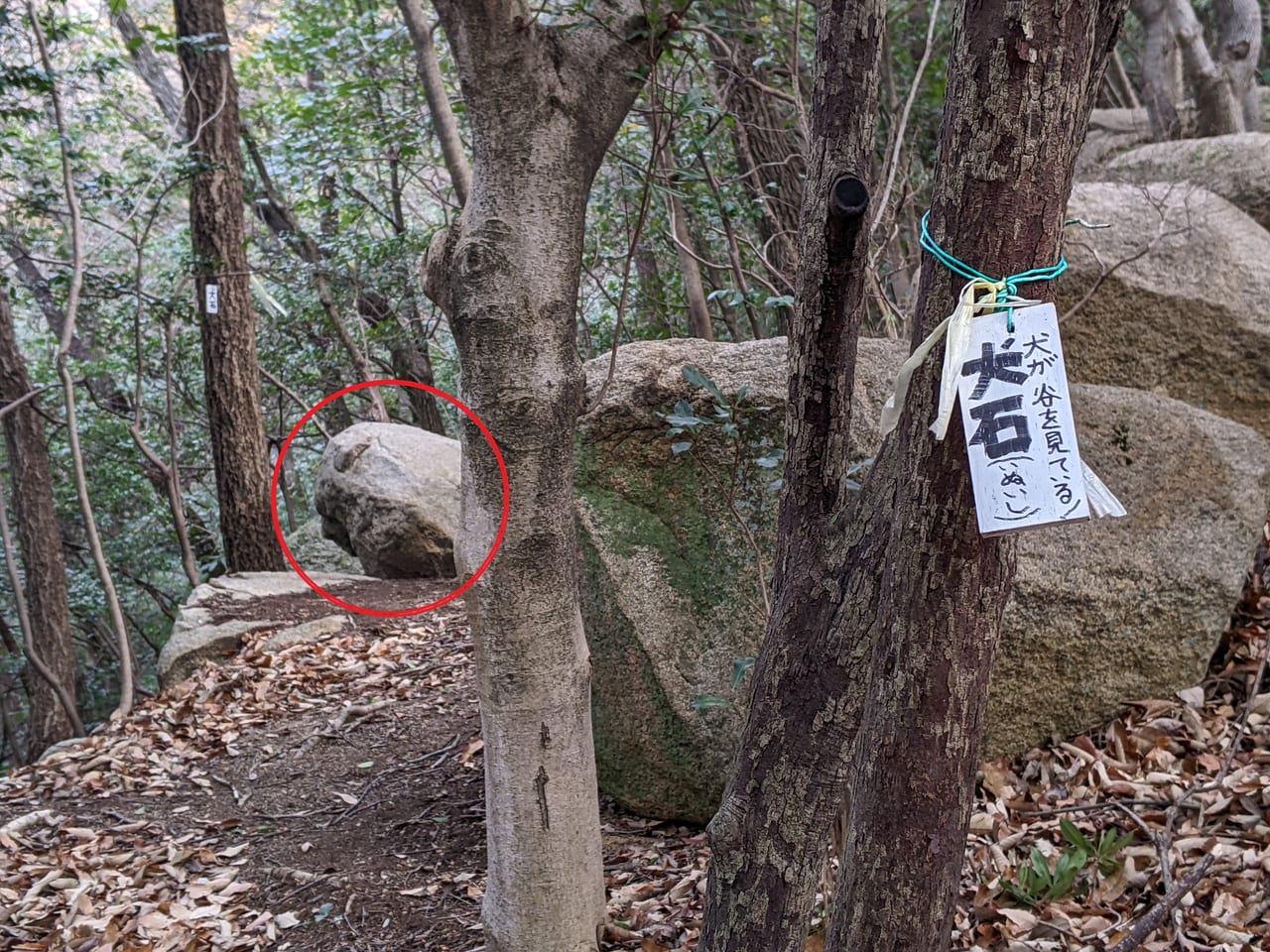

↑「落ちない石」の近くには、「犬石」があります。

「犬石」も山下さんが名付けたもので、まるで犬が谷間を覗き込んでいるかのようです。↓

何気なく通っていると見過ごしてしまう風景ですが、山下さんは操山の魅力を発掘する名人でもいらっしゃいます。

↑山下さん手作りのルート案内図↓

操山には網の目のように登山道があり、いろんなルートを散策してみるのも楽しいものです。

◆「落ちない石」への行き方

「落ちない石」には様々なルートがありますが、今回は操山公園里山センターから出発するルートをご紹介します。

↑中区沢田にある「操山公園里山センター」

ここを出発して山に入っていきます。

↑歩き始めると、程なく舗装が終わり山道となります。

↑スタートしてから10分ほどで、小さな尾根に出ます。そこを右に進みます。

↑この分岐では看板が立っていて、”操山園地” の方に進みます。

↑登山道の整備が行われていました。少し勾配が急ですが先ほどの分岐から10分足らずで…

↑次の分岐に出ます。ここでは左に向きを変えます。

↑2番目の分岐にも看板が立っていて、”操山園地” の方に進んでいきます。

急な上りはここまでで、この先は比較的なだらか。

↑2番目の分岐から5分程度で操山の山頂に到着。

↑山頂を過ぎると緩やかな下り。カナメモチのトンネルをくぐりながら、三勲神社跡方面に進んでいきます。

↑山頂から2、3分で操山園地に到着します。

赤く囲ったところには休憩小屋があります。

↑休憩小屋の前からはこんな眺めが楽しめます。

操山園地から引き続き、三勲神社跡方面に進むとほどなく「落ちない石」に到着します。

◎今回は操山山腹にある「落ちない石」をご紹介しました。

ぜひ一度「落ちない石」を訪ねてみてください。

なお、足元が滑りやすくなっていますので、しっかりとした靴を履いて散策をお楽しみください。

「落ちない石」の場所はこの辺り↓